Hitlers »Staatsfeind Nr. 1«

Zur Bedeutung und Aktualität von

Friedrich Wilhelm Foerster

von Helmut Donat

Am 24. Dezember 1958 klingelt bei Dominik Rappich in Köln-Brück das Telefon: »Hallo, bin ich richtig bei der »Förster-Gesellschaft«? – »Ja, was kann ich für Sie tun?« – »Es ist Weihnachten, und wir haben immer noch keinen Baum. Könnten wir bei Ihnen noch einen bekommen?« – »Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Unsere Gesellschaft befasst sich nicht mit Weihnachtsbäumen. Sie widmet sich dem Lebenswerk von Friedrich Wilhelm Foerster und betrachtet es als ihre Aufgabe, seine Bedeutung der Gegenwart und Zukunft vor Augen zu führen!«

Das Missverständnis des Anrufers spricht Bände. Weithin vergessen, ist kaum ein Weg eines Deutschen so sehr von Ehrabschneidungen und Verleumdungen begleitet gewesen wie der von Friedrich Wilhelm Foerster. Hitler erklärte ihn zum »Staatsfeind Nr. 1«. Gustav Stresemann denunzierte ihn als »Lumpen und Lügner«. Andere sprachen in den 1920er Jahren vom »übelsten Stinkgewächs am Giftbaum des deutschen Pazifismus«.

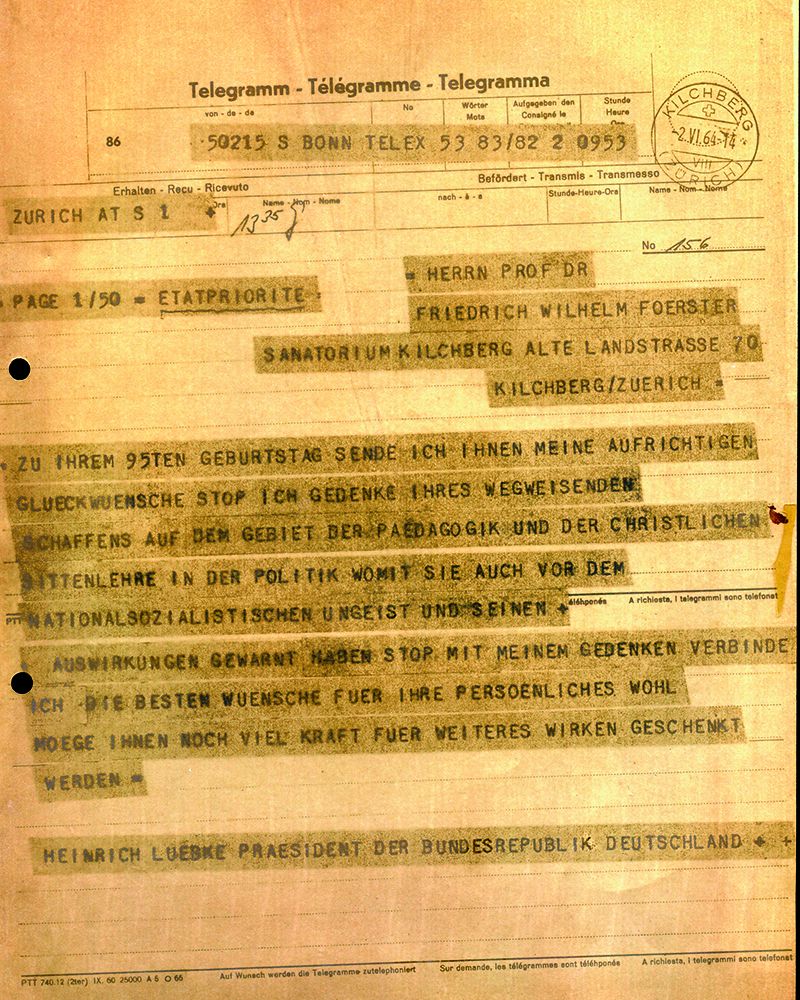

Richtig ist indes, was Bundespräsident Heinrich Lübke am 2. Juni 1964 in einem Telegramm an Foerster gesagt hat: »Zu ihrem 95ten Geburtstag sende ich Ihnen meine aufrichtigen Glückwünsche. Ich gedenke Ihres wegweisenden Schaffens auf dem Gebiet der Pädagogik und der christlichen Sittenlehre in der Politik, womit sie auch vor dem nationalsozialistischen Ungeist und seinen Auswirkungen gewarnt haben.«

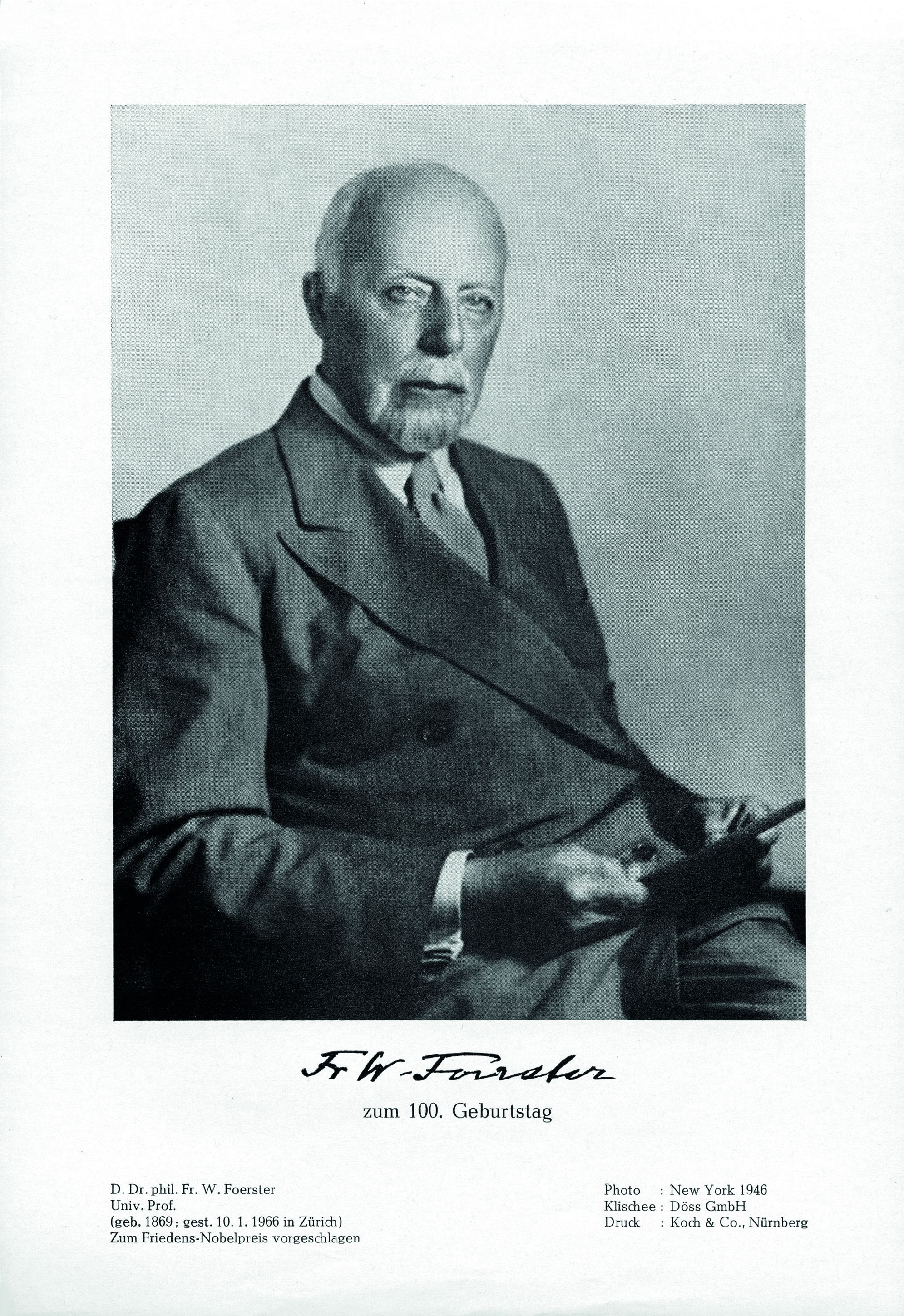

Am 2. Juni 1869 in Berlin als Sohn des Astronomen Wilhelm Foerster, Direktor der heute nach ihm benannten Berliner Sternwarte und 1892 Mitbegründer der Deutschen Friedensgesellschaft, engagierte sich Foerster, der über Kant promoviert hatte, wie sein Vater zunächst in der ethischen Bewegung. Als Wilhelm II. in seiner Sedanrede 1895 die Sozialdemokraten als »vaterlandslose Rotte« beschimpfte, glossierte Foerster die Schmähung in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Ethische Kultur« und schlug dem Kaiser vor, den Arbeitern doch erst einmal ein Vaterland zu schaffen, bevor er sie verhöhne. Wegen Majestätsbeleidigung zu drei Monaten Festungshaft verurteilt, wich Foerster, durch seine Vorstrafe im Kaiserreich an einer Universitätskarriere gehindert, in die Schweiz aus, wo er in Zürich an der Eidgenössischen Universität durch seine Forschungen und seine vielen Kurse mit Kindern und Jugendlichen die Basis für seine Erfolge als Buchautor legte. Als Ethiker und Pädagoge hat Foerster großen Einfluss auf das geistige Leben in der Zeit vor 1914 ausgeübt. Ebenso herausragend war sein internationales Ansehen.

Durch seine in alle Kultursprachen übersetzten Bücher und seine zahlreichen Publikationen erlangte er als der bedeutendste deutsche Pädagoge seiner Zeit Weltruhm.

Sein Engagement in der ethischen Bewegung führte ihm jedoch bald

die Unzulänglichkeit und Grenzen von Kants Ethik vor Augen. Zusehends rückte er vom freigeistigen Erziehungsideal ab und wandte sich einer religiösen Interpretation der Lebenswirklichkeit zu, die christlich-abendländischen Werten und altkatholischen Grundsätzen verpflichtet war.

Theologe wollte Foerster nicht sein; er begriff sich als Verkünder und Erneuerer alter Wahrheiten. Als man ihn einen »geheimen Bischof der katholischen Kirche« nannte, antwortete lapidar: »Dann sollten sie mir doch bitte auch das Gehalt eines Bischofs schicken.«

Foersters Grundanliegen und -thema war – so Otto Eberhard im Oktober 1953 im »Deutschen Pfarrerblatt« – der Mensch, »wie er wirklich ist, der Mensch zwischen Schuld und Sühne, zwischen Gnade und Eigenwille, der Mensch als Objekt und Subjekt der Erziehung, als Einzelner und in der Gemeinschaft, der Mensch auf der Flucht vor Gott zu sich selbst und der Mensch auf der Flucht vor sich selbst zu Gott. In seiner »Politischen Ethik«, einem seiner Hauptwerke, bestand Foerster darauf, dass die ethischen Prinzipien nicht aus der Politik verbannt werden dürften, und dass überall dort, wo der Cäsar und dessen Anbeter die Moral der Staatsräson und den Interessen des Machtstaates unterordnen, ihnen die Vertreter der christlichen Sittengesetze entgegenzutreten haben. Wo sie sich nicht mit der »Macht Christi ... verbinden« und stattdessen mit der Gewaltphilosophie und dem Machiavellismus arrangieren, gehe jedwede heilige Scheu gegenüber einem höheren Gut verloren, nicht zuletzt das Gebot der Nächstenliebe. Die kritiklose Verherrlichung und Anerkennung des Staatsegoismus und Nationalismus diene dem Bestreben, den Menschen mit all seinen unveräußerlichen Rechten zur Hingabe an hohle Abstraktionen zu bewegen und sein Gewissen staatlichen Zwecken unterzuordnen, statt dem »höchsten Prinzip aller Organisation, der Liebe Christi«, zu folgen; »diese allein kann uns vor solchem Götzendienst bewahren.«

Letzten Endes betrachtet Foerster den Weg in die Staatsvergötterung als eine Folgeerscheinung des Abfalls vom Christentum und von der lebendigen Religion. Und er fragt den Leser: »Hat etwa der Cäsar die Kraft, den Dämonen des Übermutes zu gebieten, die unablässig aus dem gesellschaftlichen Machtwesen emporsteigen und nach innen und nach außen die sittliche Ordnung zu zersprengen trachten?«

Den demokratischen Gedanken aus der »vollen Anerkennung des Du durch das Ich« leitete er aus der Bergpredigt ab. Die eigenen Interessen stünden des Anderen oder Fremden gleichberechtigt gegenüber; auf dieser Basis sei bei Konflikten ein Ausgleich in beiderseitigem Verständnis zu erzielen. In diesem Sinne trat Foerster für eine christliche Grundlegung der Politik und des menschlichen Handelns, für die Überwindung des »Krieges aller gegen alle« ein.

F.W. Foerster im Jahre 1928 (Voraussage des Zweiten Weltkrieges für 1938):

»Der Verfasser … ist durch die Beobachtung der Grundtendenzen im deutschen Volk … zu der festen Überzeugung geführt worden, dass die Entfesselung einer neuen europäischen Katastrophe durch den deutschen Nationalismus und Militarismus (dies Wort im Sinne der ganzen Denkungsart genommen) gänzlich unabwendbar ist. Nicht nur, weil der innerste Kriegswille der politisch und wirtschaftlich stärksten Kreise, oder sagen wir: ihr Wille, Dinge zu wollen, die nur durch Krieg erreichbar sind, so völlig unbelehrbar geblieben ist, ja sich im Glauben auf deutsche Chemie und Technik neu gefestigt und bestärkt hat, sondern vor allem, weil die Gegenkräfte geradezu lächerlich ohnmächtig sind: Man kann einen wirklichen Drachen nicht durch einen Papierdrachen matt setzen. Und obendrein: Der Gifthauch der nationalen Lügenpresse hat die Wahrheit so tief bis in die Linkskreise hinein verdunkelt und den Mut, sie zu bekennen, so eingeschüchtert, dass nirgends eine wirkliche Gegen-Bewegung von ebenbürtiger Logik und Stärke aufkommen kann.«

F.W. Foerster im Jahre 1930 (den Deutschnationalen ins »Stammbuch« geschrieben):

»Ich bin ein eiserner Pfahl, der tief im deutschen Boden steckt und der am obern Ende noch zittert von der Wucht, mit der er geschleudert war: Ihr werdet vergeblich daran reißen, mich bekommt Ihr nicht mehr heraus! Nicht ich habe Deutschland verlassen, Ihr seid es, die Deutschland verlassen habt. Ich bin deutsche Wurzelkraft, Ihr seid entwurzelt. Ich stecke im Boden. Ihr steckt im Sande.«

Anfang 1916 publizierte Foerster in der »Friedenswarte« den Aufsatz »Bismarcks Werk im Lichte der föderalistischen Kritik«, was nach dem Jubeljahr 1915 zum 100. Geburtstag des Reichsgründers heftige Reaktionen zeitigte. Foerster erinnerte an die Haltung von Constantin Frantz, den föderalistisch gesinnten Gegenspieler von Bismarck, der durch seine Kriegs- und Machtpolitik »die ganze deutsche Entwicklung in falsche Bahnen gelenkt habe«. Er selbst kennzeichnete die auf den Nationalstaat fußende Großmachttheorie als »Verirrung« und forderte, sich auf die vorbismarckschen Reichstraditionen zu besinnen und zu Deutschlands Rolle als friedlicher Mittler zwischen Ost und West, Nord und Süd zurückzukehren. Insbesondere die Professoren protestierten, und die Münchner Philosophische Fakultät wies Foersters Artikel als Zumutung zurück, »die jeden Deutschen mit Entrüstung erfüllen müssten«. Um die Gemüter zu beruhigen, suspendierte ihn der bayerische Kultusminister für zwei Semester, die er in der Schweiz verbrachte, wo er sich insbesondere mit der Kriegsschuldfrage und der deutschen Politik vor und nach 1914 befasste.

Wieder in München, war Foerster erneut Anfeindungen und Hetzartikeln ausgesetzt, aber die Mehrheit der Studierenden verteidigte ihn, als er für einen raschen Verständigungsfrieden plädierte. Fortan griff er den Militarismus preußischer Provenienz als eine Hauptursache des Krieges und der Kriegsverlängerung an. Zugleich rief er dazu auf, den seit Bismarck eingeschlagenen Irrweg zu verlassen und eine wahrhaft deutsche Politik zu betreiben. Kaiser Karl I. lud ihn 1917 zu Konsultationen über die Reform des Habsburgerreiches ein, was aber wegen der deutschen Einflüsse folgenlos blieb.

Nach 1918 berief der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner Foerster zum Gesandten in Bern. Gegen Eisner und Foerster wandte sich vor allem der heute viel gerühmte Soziologe Max Weber. Seine Rede »Politik als Beruf« von Ende Januar 1919 richtete sich ganz gegen Foersters politische Ethik und dessen Überzeugung, »dass deutsche Volk könne nur durch gründliche Umkehr und Abkehr vom Schwertglauben der wilhelminischen Ära und durch Rückkehr zu seinen wahren Überlieferungen gerettet werden und ein neues Verhältnis zur Umwelt finden.« Webers Haltung zum Thema Krieg und Frieden speiste sich indes aus anderen Vorgaben und Traditionen. Er orientierte sich an Bismarcks Machtstaat, befürwortete den Krieg als »groß und wunderbar«, hielt auch nach 1918 an dem Ziel deutscher Weltgeltung fest. Die Bergpredigt charakterisierte er als »Ethik der Würdelosigkeit«. Er stellte den Staat und dessen Machtstreben über die Sittengesetze, während Foerster das Gegenteil forderte und hinzufügte, »dass auch die Weltpolitik der sittlichen Weltordnung untersteht und dass all die gefeierte Technik uns sogar das tägliche Brot nicht mehr zu sichern vermag, wenn die Liebe Christi aus der Zivilisation verschwindet.«

Anfang 1916 publizierte Foerster in der »Friedenswarte« den Aufsatz »Bismarcks Werk im Lichte der föderalistischen Kritik«, was nach dem Jubeljahr 1915 zum 100. Geburtstag des Reichsgründers heftige Reaktionen zeitigte. Foerster erinnerte an die Haltung von Constantin Frantz, den föderalistisch gesinnten Gegenspieler von Bismarck, der durch seine Kriegs- und Machtpolitik »die ganze deutsche Entwicklung in falsche Bahnen gelenkt habe«. Er selbst kennzeichnete die auf den Nationalstaat fußende Großmachttheorie als »Verirrung« und forderte, sich auf die vorbismarckschen Reichstraditionen zu besinnen und zu Deutschlands Rolle als friedlicher Mittler zwischen Ost und West, Nord und Süd zurückzukehren. Insbesondere die Professoren protestierten, und die Münchner Philosophische Fakultät wies Foersters Artikel als Zumutung zurück, »die jeden Deutschen mit Entrüstung erfüllen müssten«. Um die Gemüter zu beruhigen, suspendierte ihn der bayerische Kultusminister für zwei Semester, die er in der Schweiz verbrachte, wo er sich insbesondere mit der Kriegsschuldfrage und der deutschen Politik vor und nach 1914 befasste.

Wieder in München, war Foerster erneut Anfeindungen und Hetzartikeln ausgesetzt, aber die Mehrheit der Studierenden verteidigte ihn, als er für einen raschen Verständigungsfrieden plädierte. Fortan griff er den Militarismus preußischer Provenienz als eine Hauptursache des Krieges und der Kriegsverlängerung an. Zugleich rief er dazu auf, den seit Bismarck eingeschlagenen Irrweg zu verlassen und eine wahrhaft deutsche Politik zu betreiben. Kaiser Karl I. lud ihn 1917 zu Konsultationen über die Reform des Habsburgerreiches ein, was aber wegen der deutschen Einflüsse folgenlos blieb.

Nach 1918 berief der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner Foerster zum Gesandten in Bern. Gegen Eisner und Foerster wandte sich vor allem der heute viel gerühmte Soziologe Max Weber. Seine Rede »Politik als Beruf« von Ende Januar 1919 richtete sich ganz gegen Foersters politische Ethik und dessen Überzeugung, »dass deutsche Volk könne nur durch gründliche Umkehr und Abkehr vom Schwertglauben der wilhelminischen Ära und durch Rückkehr zu seinen wahren Überlieferungen gerettet werden und ein neues Verhältnis zur Umwelt finden.« Webers Haltung zum Thema Krieg und Frieden speiste sich indes aus anderen Vorgaben und Traditionen. Er orientierte sich an Bismarcks Machtstaat, befürwortete den Krieg als »groß und wunderbar«, hielt auch nach 1918 an dem Ziel deutscher Weltgeltung fest. Die Bergpredigt charakterisierte er als »Ethik der Würdelosigkeit«. Er stellte den Staat und dessen Machtstreben über die Sittengesetze, während Foerster das Gegenteil forderte und hinzufügte, »dass auch die Weltpolitik der sittlichen Weltordnung untersteht und dass all die gefeierte Technik uns sogar das tägliche Brot nicht mehr zu sichern vermag, wenn die Liebe Christi aus der Zivilisation verschwindet.«

Webers Trennung von Staats- und Privatmoral, seither aufs Engste mit der künstlichen Scheidung von »Verantwortungs- und Gesinnungsethikern« verbunden, erscheint, historisch kontextualisiert, wie eine unmoralische Klugheitslehre, die Foerster als »Bankerott moderner Scheinerrungenschaften« zurückwies. Webers Geringschätzung und zynische Verachtung einer christlich-ethisch fundierten Politik entsprach der mit der bismarckschen Reichsgründung einhergehenden Militarisierung großer Teile des deutschen Volkes und seiner Führungsschichten, die nach 1918 fortwucherte und die er rechtfertigte. In ein wissenschaftliches Gewand gekleidet, verlieh Weber den »Argumenten« derjenigen Kräfte, die sich stets für Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit und Militärfrömmigkeit ausgesprochen haben und sich dabei beschönigend auf ihn beziehen – auch heute noch, obwohl seine Kritik an Foersters Ethik sich auf ein verfälschendes Zitat gründet.

In seinem 1920 publizierten Buch »Mein Kampf gegen das militaristische und nationalistische Deutschland« fasste Foerster seine Forderungen nach einer Revision der deutschen Politik und des deutschen Geschichtsbildes zusammen und sprach sich, an Selbstbesinnung und -erkenntnis appellierend, für eine Politik der Umsicht, Weitsicht und Uneigennützigkeit sowie für eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen (was man heute »Weimarer Dreieck« nennt) aus als Basis für den Aufbau eines neuen Europa. Doch den herrschenden Kreisen und den von Lügen-Klischees verseuchten Teilen des Volkes galt er weiterhin als »Volksfeind«. Weil ihm das Schicksal Erzbergers und Rathenaus drohte, floh Foerster 1922 ins Ausland. Von der Schweiz, später von Paris aus, deckte er die geheimen deutschen Rüstungen auf und kommentierte in der »Menschheit« in seinen wöchentlichen »Streiflichtern zur gegenwärtigen Lage« über viele Jahre hinweg die Zunahme und Steigerung des deutschen Nationalwahns. 1928 sagte er den Zweiten Weltkrieg etwa für das Jahr 1938 voraus, beginnend gegen Polen.

1930-1933 gab Foerster die Halbmonatsschrift »Die Zeit« heraus, die als Mitarbeiter »Geistliche, katholische Laien, Protestanten, Sozialisten vom linksten Flügel ihrer Partei, stockkonservative und leidenschaftlich liberale Autoren – kurz eine wirkliche ‚Volksfront’« (Hans Schwann) vereinigte. Wie Foerster überzeugt, dass Deutschland der »eigentliche Sitz des Kriegswillens in Europa« sei, wandte sich das Blatt gegen die Auffassungen von einer Bedrohung des Weltfriedens durch den Kapitalismus, Imperialismus, Militarismus und die Rüstungsindustrie schlechthin. Wenn Deutschland nicht an der Herstellung Europas arbeite und seine Interessen nicht opferwillig und weitblickend der Einigung Europas einordne, werde es sich und Europa »nur in neue Auflösung stürzen« und den Weg in die Barbarei fortsetzen. Die deutsche Politik, vom Revanchegeist diktiert, werde weiter vom militärischen Denken bestimmt. Die Unterschätzung des fortwirkenden »geistigen Militarismus« preußischer Herkunft durch in- und ausländische Politiker begünstige die Absicht der militaristischen Kreise in Deutschland, die mit dem »Dolchstoß« erklärte Niederlage praktisch in einen Sieg zu verwandeln und die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges rückgängig zu machen. Dem Ziel der Wiederherstellung der europäischen Großmachtstellung Deutschlands diene letztlich die Weimarer Republik selbst, da sie die nach 1918 geschaffenen Friedensgrundlagen und Realitäten, insbesondere die Unantastbarkeit der polnischen Westgrenze, nicht anerkenne.

Die tiefere und psychologische Ursache für den Zweiten Weltkrieg erblickte Foerster in der Demagogie von der Unschuld des kaiserlichen Regimes am Ersten Weltkrieg. Die »Ausbreitung der Hakenkreuzpest« sei das »notwendige Resultat« dieses Volksbetruges ohne Gleichen, Hitler und viele andere stellten ein »Opfer« dieser »Lügenpropaganda« dar.

Insbesondere suchte Foerster das deutsche Volk über das Wesen und die Motive des wachsenden Misstrauens im Ausland gegenüber der deutschen Rüstungs- und Außenpolitik aufzuklären. Die französischen Defensivrüstungen erklärte als ein »berechtigtes Mittel der Notwehr und zum Schutze des Rechtes und Friedens gegenüber der Barbarei«. Die deutsche Linke kritisierte er, da sie als Teil der »nationalen Einheitsfront« die Unschuldspropaganda, die Revisionskampagne gegen den Friedensvertrag von Versailles und die Wehrhaftmachung des deutschen Volkes ebenso unterstütze wie das Verlangen der Reichswehr nach Rüstungsgleichheit und nach Abrüstung der anderen Staaten. Zugleich brachte er die »objektive Mitschuld« von vielen in- und ausländischen Pazifisten an der ideologischen Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs zur Sprache. Ihr Verzicht auf die »Einheit von Sicherheit und Abrüstung« zugunsten abstrakter Forderungen nach Gewaltlosigkeit und Abrüstung arbeite den mit pazifistischen Argumenten auftretenden Kräften des neudeutschen Imperialismus in die Hände.

Foerster fand vor allem in friedensbewegten, in jungkatholischen und evangelischen Kreisen, die sich den Einflüssen militaristischen Denkens entgegenstellten, großes Echo. Da er jedoch bei machthabenden Schichten zu wenig Widerhall erlebte, ging er dazu über, das Ausland zu warnen und verstärkte dies Bemühen nach 1933. Im August 1933 erkannte ihm das NS-Regime die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Im Frühjahr 1934 sprach Foerster in einem befreundeten protestantischen Haus in Paris vor einer Reihe von Pastoren und Diplomaten über »das brennende deutsche Problem« und fragte: »Hitler ist der Besessene eines weltgeschichtlichen Wahns, er ist die Lava aus dem deutschen Vulkan, die langsam vorschreitend zu den Dörfern herunterwallt. Wollen Sie, werte combattants, mit der Lava reden, ob sie nicht besser anhalte und umkehre?«

Im Mai 1934 versuchte Foerster in London einer Elite von Angehörigen des britischen »House of Lords« und »House of Commons« die »Gedankenlosigkeit maßgebender westlicher Kreise gegenüber der drohenden Gefahr« aufzuzeigen, und dass es vor allem darauf ankomme, »mit dem wirklich machthabenden Deutschland die Sprache zu reden, die es allein verstehe.« Doch blieben seine Warnungen erneut folgenlos.

1936 forderte er in der angesehenen Pariser Zeitschrift »Synthesis« in einer Abhandlung über die vatikanische Weltpolitik Pius XII. in seiner Wahrnehmung der Pflichten eines Stellvertreters Gottes auf Erden auf, das NS-Regime mit dem Kirchenbann zu belegen, wozu es jedoch nicht gekommen ist.

1937 erschien Foersters »Den europäischen Staatsmännern« gewidmetes Buch »Europa und die deutsche Frage«, in dem er auf über 500 Seiten die Ursachen der Gewaltmentalität in Deutschland offen legte, die, ausgehend vom Abfall Europas von den christlichen Grundlagen seiner Herkunft und den Reichsgründungskriegen Bismarcks, nach dem Ersten zu einem Zweiten Weltkrieg führen würden.

1940 gelang es Foerster, den Nazis von Paris aus über Portugal in die USA zu entkommen. Nach 1945 fiel ihm erneut die Rolle zu, die nun durch den Zweiten Weltkrieg und Auschwitz gesteigerte Reuelosigkeit der deutschen Führungsschichten anzuprangern, und er warnte davor, über die Vergangenheit den Mantel des Schweigens auszubreiten und den neuen Staat auf der Basis einer flächendeckenden Entlastung von menschenverachtenden und verbrecherischen Untaten aufzubauen. Doch seine Einsichten über die Ursachen preußisch-neudeutscher Geistesverirrung und deren Folgen nach 1945 wurden als lästig und unerwünscht beiseitegeschoben. Das Wochenblatt »DIE ZEIT« stempelte Foerster 1953 – »einst radikaler Pazifist, jetzt blinder Hasser« – wegen seiner Kritik an der deutschen Nachkriegspolitik sogar zum Mitglied einer »gemeinschädlichen Gesellschaft«.

Foersters Memoiren »Erlebte Weltgeschichte« konnten 1953 nur erscheinen, weil ein hoher französischer Diplomat das Vorhaben großzügig unterstützte.

Schweizer Freunde ermöglichten ihm seit 1963 einen von materiellen Sorgen enthobenen Lebensabend. Am 9. Januar 1966 starb Foerster, der sich nicht zu Unrecht selbst als »einen der deutschesten unter den Deutschen« empfunden hat, im Sanatorium in Kilchberg bei Zürich.

Aus:

Friedrich Wilhelm Foerster, Zum gegenwärtigen Stand der Kriegs-Schuldfrage.

In: Die Zeit. Organ für grundsätzliche Orientierung, 1. Jg., Erstes Märzheft 1930, S. 144 f.

Es ist einfach nicht wahr, dass alle Kabinette so ziemlich gleichmäßig schuld wären und gleichmäßig kopflos handelten, sondern es ist so, dass an einem bestimmten Orte der unbedingt zielbewusste Wille war, alle Vermittlungen zu sabotieren und die gebotene günstige Gelegenheit zu einer europäischen Auseinandersetzung zu benutzen ... In dem Leichtnehmen einer solchen europäischen Hekatombe liegt vor Gott und vor den Menschen die Kriegsschuld der Machthaber der Zentralmächte und ihrer militärisch und alldeutsch aufgepeitschten und dressierten Völker, und Albert Thomas hatte Recht, wenn er im Jahre 1919 einem deutschen Studenten schrieb: »Zum ersten Male in der Geschichte wird einem Volke gegenüber, das einen Krieg begonnen hat, die Schuldfrage aufgerollt. Wenn das deutsche Volk begreift, was damit gemeint ist, so wird es und die Welt gerettet werden – wenn es das nicht begreift, dann wird es und die Welt in neue Katastrophen gerissen werden.«

Zum Autor:

In welchem Ausmaß Friedrich Wilhelm Foerster aus dem Gedächtnis der Deutschen getilgt ist, offenbart der Umstand, dass anlässlich seines 150. Geburtstages im Juni 2019 lediglich ein Artikel erschienen ist. Wie nach 1918 haben auch nach 1945 die Foerster-Gegner die Oberhand behalten. Sie und deren Nachfahren bestimmen den historisch-politischen Diskurs über die Frage, wie die deutsche Vergangenheit vor dem Hintergrund des NS-Regimes zu bewerten und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Gleichwohl scheiden sich an Foerster, wo immer es um seine Haltung zur deutschen Geschichte und Politik geht, weiterhin die Geister.

Karl-Friedrich Roth, Gründungs- und Vorstandsmitglied der Münchener »Studiengesellschaft für Friedensforschung« bezeichnete ihn 1970 als den »ersten großen deutschen Friedenspädagogen«, der »schon in den 1920er Jahren eine bewusste Friedenserziehung gefordert hat.« Und der Münsteraner Ordinarius für Pädagogik Herwig Blankertz erklärt 1982 in seiner »Geschichte der Pädagogik« den Grund für die Gegnerschaft der Nationalisten Foerster gegenüber wie folgt: »Er gehörte zu den wenigen Pädagogen, die keinen Augenblick lang dem Nationalismus verfielen. Im Gegenteil: Foerster diagnostizierte, Deutschland sei am Staat erkrankt und durch den Staat entmenscht.« (Wetzlar 1982, S. 227)

Roths und Blankertz‘ Einschätzungen treffen zu, und doch war Foerster viel mehr. Albert Einstein hat ihn das »Gewissen einer Nation« genannt und ihm in seinem Brief zum 85. Geburtstag im Juni 1954 bescheinigt: »Ihr hauptsächlicher Kampf hat dem international bedrohlichen deutschen Militarismus und der damit zusammenhängenden Brutalisierung und überhaupt moralischer Schädigung gegolten.«

Foerster hat sich als »Traditionalist und Konservativer« verstanden, der durch die Art, wie die deutschen Konservativen und Traditionalisten eine Politik betrieben, die weder den christlichen noch den wirklich deutschen Überlieferungen entsprachen, zu politischen Gemeinsamkeiten mit Links- und pazifistischen Kreisen bewegt worden ist. Diese hätten sich der Bewahrung der von den Christen preisgegebenen christlichen Überlieferungen angenommen oder doch wenigstens eine Ahnung davon in sich getragen, dass das inmitten Europas wohnende Volk eine Mittleraufgabe in Europa zu erfüllen habe und nur auf dieser Grundlage sichergestellt sei und einer ungestörten Entfaltung entgegensehen könne. Stellt sich die Frage: Ist das heute als überholt anzusehen?

Friedrich Wilhelm Foersters Biographie und sein »Friedensprogramm« verdeutlichen, dass die Geschichte Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht von ökonomischen Determinanten oder bereits fixierten und damit unveränderbaren Handlungsspielräumen bestimmt gewesen ist. Keineswegs degradierte der Kapitalismus die Politiker zu hilflosen Marionetten, sondern sie folgten einer politisch-ideologischen Konstante, die im westlich-liberalen Ausland keine ausschlaggebende Wirkung auf die herrschenden politischen Kreise besaß: dem Denken und Handeln in militärstaatlichen Kategorien (»Militarismus«). Foersters Biografie zeigt politische Wege auf, die an entscheidenden Weichenstellungen wie 1914 oder 1918 als Optionen zur Verfügung standen, aber von den deutschen Herrschaftseliten ausgeschlagen, geschmäht und bekämpft, von den deutschen Republikanern hingegen als Politikmodell missachtet wurden. Foersters Lebensweg und sein Kampf gegen den Nationalismus und Militarismus in Deutschland verweisen auf einen anderen, pazifistisch-demokratischen und universalen Politikentwurf, der sich aber nach 1918 weder gegen die übermächtigen Kräfte des Nationalismus und seine heimlichen Verbündeten in Staat und Gesellschaft noch gegen die zunehmend desorientierten Parteien der Arbeiterbewegung oder die Kirchen durchzusetzen vermochte und der nach 1945 gezielt aus dem Gedächtnis der Nation gelöscht worden ist – wären doch andernfalls gleich mehrere elementare Beweise erbracht wurden: dass die Wurzeln des Nationalsozialismus weit in die Geschichte der Deutschen zurückreichen, dass die Weimarer Republik einen erheblichen Anteil an der Militarisierung des Volkes hatte, dass der Erste und Zweite Weltkrieg in einem historisch-systematischen Zusammenhang zu betrachten sind und dass nicht zuletzt im November 1918 die konkrete Möglichkeit bestand, den scheinbar vorherbestimmten Weg in die Barbarei zu verlassen – hätte man es denn gewollt!

Zum Autor:

Helmut Donat, Bankkaufmann, Pädagoge, Historiker und Gründer des Donat-Verlags Bremen. Mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Carl von Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg. Als Verleger und freier Autor ist er stets um eine Revision des deutschen Geschichtsbildes bemüht, Entsprechend sind die zahlreichen Veröffentlichungen zu Themen des Militarismus und Pazifismus, zum Völkermord an den Armeniern und zu Historikerdebatten über die Ursachen und Folgen von 1933.

Im Auftrag des Evangelischen Landeskirchenamtes Bayern und des Katholischen Schulkommissariates Bayern