Orientierung und Glauben in Zeiten der Krise

Friedrich Schorlemmer / Siegfried Kratzer

Die Pest und Covid-19

Eins wird die Menschheit paradoxer Weise durch ein global wirkendes, geradezu unheimliches Virus, gegen das und durch das die ganze Welt in inneren Aufruhr versetzt wird.

Auch wenn der Unterschied zwischen der Pestepidemie im 14. Jahrhundert und der jetzigen Corona-Krise groß ist, lohnt sich dennoch ein vergleichender Blick.

Die im Finstern schleichende Pest stand von ihrer Magna mortalitas her gesehen in keinem Verhältnis zu der Sterblichkeitsrate von Covid-19. Mag diese hier zwischen einem und zehn Prozent anzusiedeln sein, so lag sie damals zwischen fünfzig und hundert Prozent. Das wirkt einerseits beruhigend.

Im Gegensatz zur Pest aber ist die Corona-Erkrankung jedoch nur verzögert erkenn- und nachweisbar. Von der Geschwindigkeit her scheint sie sich als Pandemie jedoch erheblich rascher auszubreiten und vermag damit weitaus schneller mehr Menschen zu erfassen. Sie ist damit ein nicht zu unterschätzendes Moment der Gefahr und gleichzeitig auch Auslöser von Angst.

Aus biologisch-medizinischer Sicht können wir schon heute mit großer Wahrscheinlichkeit erkennen, dass sich das Corona-Virus vom Tier – vermutlich von einer bestimmten Fledermausart – über eine Schleichkatzenpopulation ausbreitete und schließlich auf den Menschen übersprang. Der Erreger der Pest dagegen wurde erst 600 Jahre nach Ausbruch entdeckt: Eine winzige, im Magen der Läuse vorkommende Bakterie, die über das Fell der Ratten auf Menschen übertragen wurde.

Nur weil die medizinische Wissenschaft heute das Virus rasch erkannt hat, kann sie viel schneller und effektiver Gegenmittel entwickeln als damals. Dennoch aber bleiben Unsicherheiten: Werden Medizin und Impfstoff noch so rechtzeitig entwickelt werden, ehe sich die Krankheit weiter ausbreitet? Wie können wir uns rechtzeitig vor kommenden Epidemien schützen? Lauern hier Gefahren, die wir möglicherweise gar nicht mehr in den Griff bekommen werden?

Offene Fragen, bedrängende Fragen bleiben.

Ist diese Epidemie als Pandemie auch eine Folge der Globalisierung, seit alle mit allen schnell kommunizieren können und alle von allem mitbetroffen werden? Der Krankheitserreger ist schneller als alle medizinische Erkenntnis und ärztliche Abhilfe. Und das gleich und global. So erreicht die Pandemie eine neue Qualität der Ausbreitung. Was der Mensch »Pandemie COVID19« nennt, ist schneller als alle unsere menschliche Erkenntnis, geschweige denn deren Eindämmung.

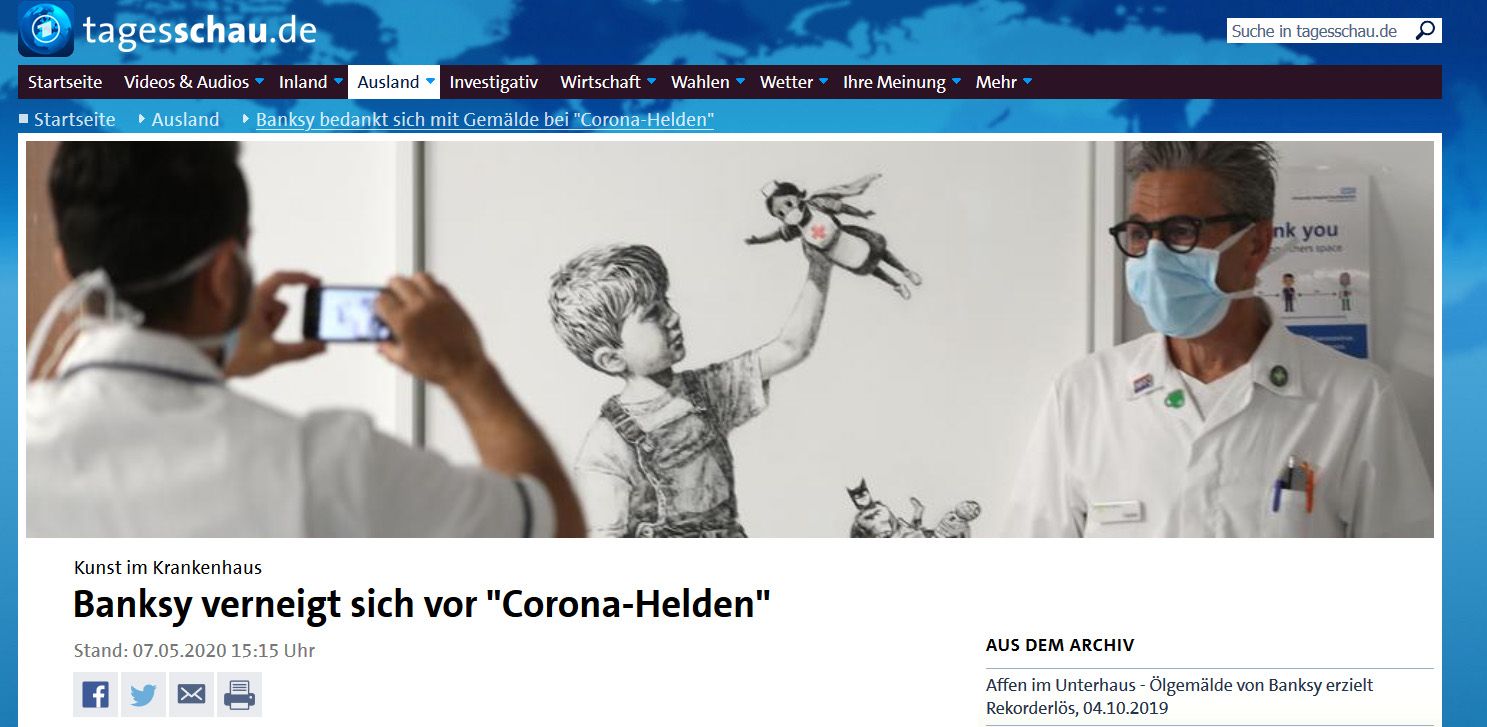

Zu den Illustrationen dieser Ausgabe:

Titelbild:

Ausschnitt Banksy:"Game Changer"

Zu dem Bild folgen Sie bitte dem Link zu tagesschau.de

Der Streetart-Künstler Banksy, der seine Identität geheim hält, beeindruckt mit seinen kunst- und gesellschaftskritischen Arbeiten seit vielen Jahren.

Zur Coronakrise nimmt er auch Stellung: Die Super-Krankenschwester unseres Titelbildes ist ein Ausschitt aus dem Werk "Game-Changer", das Banksy dem General Hospital in Southampton geschenkt hat.

Die Rattenbilder (von uns nachbearbeitet) stammen aus einer Sprayaktion Banksys in der Londoner U-Bahn, mit der er zum Tragen von Masken animieren wollte. Diese Arbeiten wurden kurz nach der Aktion wieder entfernt.

Erklärungsversuche und erste Maßnahmen

Gegen Ende des Mittelalters waren die Erklärungsversuche für das Entstehen der Pest von vielfältiger Art. Mars und Jupiter und ihre Konstellation im Sternbild des Wassermanns wurden ebenso als Ursache angeführt wie diverse Vergiftungsbeschuldigungen. In Folge dieser Schuldzuweisungen kam es zu europaweiten Judenpogromen und zu antisemitischen Verhaltensweisen, die bis in die Gegenwart reichen.

Nicht zuletzt aber galt die Pest auch als Strafaktion Gottes gegen die sündige Menschheit.

Auch Martin Luther geht auf Ursachenforschung, wenn er vom Agieren des Teufels mit Gottes Erlaubnis spricht:

»Wohlan, der Feind hat uns durch Gottes Zulassen Gift und tödliche Ansteckung hereingeschickt.« Und sogleich fügt er an, was zu tun sei: »So will ich zu Gott bitten, daß er uns gnädig sei und es abwehre.«

In individueller Verantwortung wollte Luther Vorsorge treffen für sich, aber auch für andere. Seine menschliche Vernunft und sein Glaube geboten ihm das. So schreibt er weiter:

Ich will »auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, wenn man mich nicht braucht, damit ich mich selbst nicht vernachlässige und dazu durch mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden und ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes entsteht... Wenn aber mein Nächster mich braucht, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist.«

Gesicht zeigen – trotz Maske

In der Corona-Krise haben viele entdecken und erleben können, was es bedeutet, einander helfen zu können, aufmerksam zu sein, im Wahrnehmen, im Geben und im Nehmen. Furchtlos bleiben, wenn es darauf ankommt: Wenn mein Nächster mich braucht.

Zahlreiche Menschen in Krankenhäusern und bei der Pflege zeigen einen beispielhaften und aufopfernden Einsatz für erkrankte und hilfsbedürftige Mitmenschen. Alle, die in systemrelevanten Berufen leben und arbeiten, verdienen großen Respekt; auch die geduldigen Eltern, die längere Zeit zusammen mit ihren Kindern auf ihre Wohnung beschränkt leben müssen – nicht zuletzt die Kinder und Jugendlichen selbst. Nachbarschaftshilfe drückt sich auf vielerlei Weise in berührender Zugewandtheit und in Zeichen des Mitgefühls und der praktischen Solidarität aus. Die Freude am Geben und Nehmen kann zu einem tiefwirkenden Gefühlsfaktor werden und kann von der Trauer der Vergeblichkeit abhalten. Die oft schmerzhaft erlebten Einschränkungen können aber auch den Blick auf das Wertvollste lenken, und diese Möglichkeit sollte dabei nicht übersehen werden.

Gerade Zeiten des Eingeschränktseins und der Entbehrung lassen uns spüren, was wirklich wichtig ist und was bislang elementar fehlte. Die Entdeckung, auf andere angewiesen zu sein, ist keine Erniedrigung. Das beherzte Aufhelfen adelt den Menschen als Mitmenschen.

Arbeit als Sinnerfahrung

und gemeinsames Leben mit anderen

Arbeit ist eine existentielle Lebensäußerung des Menschen. Menschliche Arbeit ist eine komplexe Angelegenheit, die entfremdend oder befreiend wird.

Durch Arbeit erlebt der Mensch, dass er von anderen gebraucht wird und nicht nutzlos ist. Miteinander arbeiten und leben, leben und arbeiten, sich auch außerhalb der Arbeit zu begegnen, Vertrauen gewinnen zueinander – all das gehört zum menschlichen Leben. Wer seine Arbeit verliert, verliert auch den Kontakt zu seinen Kollegen und Kolleginnen. Er nimmt nicht mehr den Anderen in seinem Denken, seinen Sorgen, seinen Glücksgefühlen und Ideen wahr und wird darin auch selbst nicht in der Arbeit von den anderen wahrgenommen. Der Mensch wird zunehmend egozentriert und seine Kommunikationsfähigkeiten als Lernender und Lehrender verkümmern. Das Zusammensein mit anderen ist einerseits eine Stimulanz für Effektivität, Anstrengung und Konkurrenz. Hier ist auch Raum für Konfliktaufarbeitung. Arbeit ist auch auf Selbstverwirklichung angelegt.

Die Vereinzelung durch Arbeitsprozesse zu Hause – »home office« genannt – mag Vorteile bringen; aber viele leben in beengten Wohnverhältnissen und erfahren dann nicht mehr die Befreiung, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Müssen und Wollen; sie können auch beides nicht mehr unterscheiden. Ebenso fällt hier der Arbeitsweg außer Haus als Verbindung zur Welt weg.

Die Gefahren wachsen

In den Tagen nach Ausbruch der Corona-Krise ist viel die Rede davon, dass wir erst dann wieder befreit aufatmen können, wenn ein Impfstoff oder ein geeignetes Medikament gefunden worden sei. Erst dann können wir wieder in den (vorherigen) ‚Normalzustand‘ gelangen.

Am Ende des Romans „Die Pest“ von Albert Camus beschließt Doktor Rieux einen Bericht zu schreiben, »um einfach zu sagen, was man in und von Plagen lernt.«

Er weiß, was die Menge in ihrem Freudentaumel über die besiegte Pest nicht weiß, »was man in Büchern lesen kann, dass nämlich der Pestbazillus nie stirbt und nie verschwindet, dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und zum Sterben in eine glückliche Stadt schicken werde.«

Mag auch das Corona-Virus durch einen Impfstoff vielleicht bald besiegt oder mindestens eingedämmt werden. Die Gefahr aber wird nicht ausgemerzt sein. Wir werden lernen müssen, mit ihr zu leben; und sie wird in gleicher Form dableiben oder gar auf noch viel gefährlichere Weise wiederkommen.

Es gibt genügend Warnungen, dass unsere einseitig nationalen Sichtweisen, der egoistische Konsum und der rücksichtslose, verschwenderische Umgang mit der Natur, dem Klima, den Tieren und der Umwelt uns noch viel größere Katastrophen bescheren werden. Der Mensch entfremdet sich, bis er sich selbst fremd, gänzlich entfremdet ist.

Wo uns in unserer Hemisphäre die Globalisierung viel Fortschritt und breiten Wohlstand beschert hat, leidet gleichzeitig der globale Süden an unbeschreiblichen Hungersnöten, unter Krieg, Durst, Dürre, Unterdrückung und wirtschaftlichen Benachteiligungen. Die internationalen Institutionen, vor allem die UNO, verlieren an Macht und Einfluss.

Die weltweit verflochtene Welt braucht Welt-Innen-Politik und Rücksicht auf alle und alles.

Der notwendige, aber gefährliche Weg zum Weltfrieden

Zu Recht erkannte schon 1963 Carl Friedrich von Weizsäcker in seiner Rede zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels die Notwendigkeit des Weltfriedens. Dabei betonte er geradezu hellseherisch, dass der Weltfriede außerordentliche moralische Anstrengungen verlangt. Leider sehen wir heute sehr deutlich, dass aggressives Gebaren von Staatsmännern nur zur Eskalation von Gewalt und Unfrieden führt und letztlich auf dem Pfad der Tyrannei endet.

»Der Weltfriede ist notwendig. Man darf fast sagen: Der Weltfriede ist unvermeidlich. Er ist Lebensbedingung des technischen Zeitalters. Soweit unsere menschliche Voraussicht reicht, werden wir sagen müssen: Wir werden in einem Zustand leben, der den Namen Weltfriede verdient, oder wir werden nicht leben.

Der Weltfriede ist nicht das goldene Zeitalter, nicht das Ende der Konflikte, sondern das Ende einer bestimmten Art ihres Austragens. Dieser Weltfriede könnte sehr wohl eine der düstersten Epochen der Menschheitsgeschichte werden. Der Weg zu ihm könnte ein letzter Weltkrieg oder ein blutiger Umsturz sein, oder in Gestalt einer unentrinnbaren Diktatur auftreten.«

Der Weltfriede »ist die Lebensbedingung, aber er kommt nicht von selbst, und er kommt nicht von selbst in einer guten Gestalt… Wenn der Friede menschenwürdig sein soll, muss die Anstrengung moralisch sein.« … »Die technische Welt gewährt uns zwar ein Leben in sehr beispielloser Fülle materieller Güter, aber die Gesetze ihres Funktionierens sind nicht minder erwartungslos als die des Lebens in der Natur. Warum sind denn viele Völker der Erde heute vom nackten Hunger verfolgt?

Der Weltfriede ist nicht das goldene Zeitalter, sondern sein Herannahen drückt sich in der allgemeinen Verwandlung der bisherigen Weltpolitik in Welt-Innenpolitik aus… Die alte Ethik der Nächstenliebe [aus]reicht…, wenn wir sie auf die Realitäten der neuen technischen Welt anwenden; und wenn wir sie hier nicht anwenden, so ist es uns mit ihr nicht ernst. Das revolutionärste Buch, das wir besitzen, das Neue Testament, ist nicht erschöpft.«

Satz für Satz geronnene Welterfahrung, Welterkenntnis und Sorge um die Welt, eines ehemaligen Kernphysikers, eines prophetischen Geistes, der die Wahrheit sagt und dennoch vielen Mut macht. Guten Mut! Mut zum Frieden in einer Welt ungebrochener, gigantischer Aufrüstung, wie sie u. A. das Friedensforschungsinstitut SIPRI im Juni 2020 auflistet.

Der ehemalige UNO-Generalsekretär U Thant hat das Dilemma eines provinziellen Bewusstseins in einer globalen Welt beschrieben. Dringlich wird die Entwicklung eines planetarischen Bewusstseins (und eines neuen Weltgewissens) hinsichtlich der drei Kardinalfragen unserer Weltzeit: Frieden, Lebensumwelt, Gerechtigkeit.

Wie werden wir unter der ABC-Waffen-Bedrohung Frieden erhalten können? Wie wird die Lebensumwelt erhalten im expandierenden Verschleiß unserer industriellen Zivilisation? Wie erkennen wir endlich den Eigenwert von Leben und Umwelt, der mehr ist als der Wert, den wir in Banknoten ausdrücken können? Wie finden wir zur rechten »Ehrfurcht vor dem Leben«? (Albert Schweitzer) Wie wird Gerechtigkeit in der mehrfachen geteilten Welt des Hungers erreicht?

Die Verflechtung der drei großen und globalen Kardinal-Probleme Frieden Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, wie sie auch im Konziliaren Prozess aufgegriffen werden, ist unübersehbar. Unser Leben auf diesem begrenzten Globus gleicht dem Ritt auf dem Tiger. Dies auszudrücken und dies offen zu sagen ist keine politische Übertreibung, sondern der Mut zur Einsicht angesichts der Gefahren, in denen wir leben. Da ist jeder Einzelne wichtig. Es gibt gegenwärtig eine moralische Pflicht zu wissen. Und zu wissen, wie es um diese Welt steht, ist jedem möglich, der sich (z)um Wissen bemüht.

Dem Rad in die Speichen fallen

Beim Gedenken des 75. Jahrestages der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer tauchte die Frage auf, welche Haltung er wohl als Theologe und Widerstandskämpfer angesichts der gegenwärtigen Corona-Epidemie eingenommen hätte. Ganz sicher würde es ihm auch jetzt als Pfarrer nicht genügen, »nur die Toten (zu) beerdigen und die Angehörigen (zu) trösten«. Würde er wohl auch jetzt fordern, »dem Rad in die Speichen zu fallen«? Wäre dies vielleicht im Hinblick auf unsere Ignoranz gegenüber Gefahren gemeint, um die wir wissen und die noch viel gefährlicher werden können als Covid-19? Wo müsste dann das Ruder herumgerissen werden?

Ein im Dürrejahr 2003 auf dem Rhein gestrandeter Schiffer meinte – nicht nur im Hinblick auf die Klimakatastrophe:

Es kommt mir vor, wir sitzen alle in einem ICE, von dem wir wissen, dass er auf einen riesigen Felsblock zurast. Aber wir diskutieren die Angebote im Speisewagen, beschweren uns über den wiederholten Ausfall der Klimaanlage, klagen über fehlendes Toilettenpapier in einigen Kabinen. Wir kommen aber wegen unserer Bequemlichkeit und wegen unseres konsumorientierten Egoismus nicht auf die Idee, die Notbremse zu ziehen.

Der sog. Corona-Virus-Shutdown treibt viele Menschen voll Angst, Unruhe und Unsicherheit zum Demonstrieren auf die Straße. Sie fürchten, dass die angeordneten Verhaltensregeln unsere Freiheit abwürgen könnten. Es mischt sich darunter allgemeiner Frust sowie Nationalistisches und Demokratieverächtliches. Für Demokraten aus allen Parteien muss gelten und offen verteidigt werden, was bindet und verbindet. Es gilt aber auch: Abstand halten von Antidemokraten, Nationalisten und Verschwörungssüchtigen.

Werden die staatlich verordneten Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu einem dauerhaften Verlust der Freiheit führen? Ist nicht schon bei den einschneidenden Verboten bereits offensichtlicher Machtmissbrauch zu erkennen?

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier schreibt zu Recht: »Kritik ist nicht reserviert für corona-freie Zeiten… Unsere demokratische Grundordnung bewährt sich auch in der Pandemie.« Trotz der gegenwärtigen massivsten und bislang einmaligen Einschnitte in einige Freiheitsrechte ermöglicht unsere lebendige Demokratie – im Gegensatz zu autokratischen Staaten –, dass Parlamente die Maßnahmen von Regierung und Verwaltung kontrollieren und unabhängige Gerichte jeder und jedem die Möglichkeit geben, Recht einzuklagen.

Grundlegend ist und bleibt die funktionierende, täglich bewährte Verteidigung des Staatswesens, in dem die Gewaltenteilung strikt eingehalten und gegebenenfalls eingeklagt wird: Die Legislative, die Exekutive und die Gerichtsbarkeit. Drei unabhängige Demokratie-Institutionen.

Die zahlreichen Demonstrationen haben ihr Recht und ihre Rechtfertigung.

Wie wichtig aber ist es, gerade auch gegen das aufzustehen, was unsere Existenz zerstört und letztlich unseren Planeten unbewohnbar macht; zu protestieren dagegen, wo wir durch Gedankenlosigkeit, Egoismus und fehlende Solidarität unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören; Solidarität zu zeigen mit all jenen, die sich für Frieden, Umwelt und Gerechtigkeit einsetzen! Wie wichtig ist es, für unsere Demokratie einzutreten, bei Rassenhass und Extremismus nicht zu schweigen! Den Ignoranten, Verblendeten, Hirnlosen und Anarchisten darf nicht die Bühne für ihre demokratiefeindliche Demagogie überlassen werden, vor allem nicht den Anstiftern zu Hass und Abwertung der sog. Ausländer, die bei uns ein neues Zuhause gefunden hatten und haben.

Von der Dummheit

Besessen von diffuser Angst und vom Hass auf eine angeblich korrupte Machtelite schütten zunehmend mehr Demokratieverächter ihre Kübel mit Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen aus und sind dabei unfähig zum Austausch von Argumenten. Sie wollen nicht argumentieren. Sie wollen nur ihre scheinbar elitäre Wahrheit verkünden oder hinausschreien.

Schuld haben in diesem Denken immer nur „die Anderen“.

Dietrich Bonhoeffer hat 1942 – fast in prophetischer Weise in dem Text »Von der Dummheit« seine Erfahrung mit solchen, keinem Gegenargument zugänglichen Menschen zu Papier gebracht:

»Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt läßt sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch – und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden.

Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen zu verstehen suchen. Soviel ist sicher, daß sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. (…)

Daß der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat.(…)

Das Wort der Bibel, daß die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei (Psalm 111, 10), sagt, daß die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist.«

Im Umkehrschluss drückt Bonhoeffer mit dem Psalmwort auch aus, dass bei Menschen ohne Glaubensverwurzelung der Kern, das Wesen von Weisheit nicht erfasst wird.

Kraft und Orientierung gewinnen

Da ist die alte Geschichte aus China, wo ein Mann bei Sonnenschein über Land geht. Plötzlich fällt sein Blick auf den eigenen Schatten, den er aber nicht als solchen erkennt. Vor Angst beginnt er immer schneller zu rennen, weil er sieht, dass der Unheimliche ihm mit gleichem Tempo folgt. Schließlich bricht er vor Erschöpfung tot zusammen. Seine Rettung wäre darin gelegen, dass er den Schatten eines nahen Baumes gesucht hätte. Der hätte ihn von seiner unnötigen Angst befreit und ihm Ruhe ermöglicht. Eine Rast im Schatten des Baumes hätte ihm aber auch die Möglichkeit gegeben, neue Kraft zu schöpfen, um all die Aufgaben zu erledigen, die er sich vorgenommen hatte. Seine Angst war es, die ihn nicht auf diese rettende Idee hat kommen lassen.

Jesus überraschte immer wieder seine Jünger, wenn er die Stille und die Ruhe suchte, sei es, dass er sogar vor ihnen und nicht nur der Menge von Menschen auf einem Schiff in die Wüste floh (Mt14,13) oder bei Seesturm im Boot schlief (Mt 8,24) und in Todesangst und Verzweiflung die Stille im Garten Gethsemane suchte (Mt 26,36-39). Hier fand er die Quelle seines Glaubens; hier bekam die Kraft für seine aufrüttelnden Reden, für die Befreiung von Menschen, die unter Not, Krankheit, Schuld und Ungerechtigkeit litten; hier fand er auch die Stärkung für seinen letzten, wohl schwersten Gang zum eigenen Tod.

Es sind – bildlich gesprochen – der Schatten unter dem Baum, die Ruhe, die Stille, die uns Kraft und Orientierung verleihen – gerade auch in Krisenzeiten. Hier ist auch die Möglichkeit gegeben, die Quelle unseres Glaubens aufzusuchen, erquickende Erfrischung zu erleben und Kraft zum engagierten Tun zu bekommen.

Doch was macht den rechten Glauben aus? Ganz gewiss nicht das blinde Festhalten an Sätzen, Dogmen und Vorschriften; selbst fromme Gemeinschaftserlebnisse können einen hilflos zurücklassen, wenn man wieder auf sich allein gestellt ist.

Jesus hat uns mit seinem Leben, seinem Denken und Handeln Beispiele gegeben, und wir dürfen so tun, wie er getan hat (Joh 13,15):

- Glauben und vertrauen – wie Jesus und dabei die wunderbare Geborgenheit von guten Mächten erleben;

- Denken und Handeln – wie Jesus im Einsatz und in der Verantwortung für den Nächsten;

- Beten – wie Jesus, sei es in vertrauensvoller und bittender Hinwendung zu Gott wie im ‚Vater unser‘; aber auch in den Stunden der Verzweiflung und des Todes;

- Kämpfen für Gerechtigkeit und Frieden – wie Jesus und so am Reich Gottes zu bauen;

- Danken – wie Jesus, für all das Gute, das uns täglich geschenkt wird;

- Liebe üben – wie Jesus, und dabei Erfüllung und Segen zu erfahren.

Martin Luther sucht und nutzt die Zeiten der Stille zum Gebet. Hier findet er Trost und Kraft. Aus dem Wissen heraus, alles getan zu haben, was nötig war und was er konnte, entspringt für ihn Vertrauen und der »gottfürchtige« Glaube, dass er auch dann, wenn ihn selbst die Krankheit befallen sollte, das eigene Ende aus Gottes Hand nehmen wird.

»Sieh, das ist ein rechter, gottfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn oder frech ist und auch Gott nicht versucht. Will mich allerdings mein Gott haben, so wird er mich wohl finden; so habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat, und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Leute Tod schuldig.«

Ratgeber für Zeiten der Ruhe

- Lerne Stille auszuhalten und mit guten Gedanken zu füllen!

- Versäume es nicht, auch innerlich aufzuräumen!

- Lerne im Gebet Worte zu finden, die deine Ängste, deine Bitten, deine Hoffnungen, deinen Dank ausdrücken!

- Vertraue, dass dein eingeschlagener Weg der richtige ist.

- Entdecke, wie gut es dir tut, – allein oder mit anderen die alten und neuen Lieder zu singen, – allein oder mit anderen spazieren zu gehen und zu tanzen!

- Schau mit einem Kanten frischen Brotes und einem guten Tropfen getröstet in den Abendhimmel, um das Glück des Genießens zu erfahren!

- Sieh, wo ein anderer deine Zuwendung und deine praktische Hilfe brauchtbenötigt.

Du selbst wirst das einmal brauchen! - Frag nach dem Sinn deines Tuns und Lassens, nicht nur nach dem Zweck!

- Fixiere dich nicht auf das, was du nicht tun kannst, um das zu tun, was du kannst!

- Bleibe gelassen, um engagiert bleiben zu können!

- Nimm die Krise unserer Zeit wahr, aber lähme dich nicht durch die Dauerpräsenz dessen, was deine Kräfte und Möglichkeiten übersteigt!

- »Fall hin und her, verzweifle nur nicht und steh wieder auf!« (Martin Luther)

Das ist gut (Bert Brecht)

Keinen verderben lassen,

auch nicht sich selber,

jeden mit Glück erfüllen,

auch sich.

Das ist gut.

Im Auftrag des Evangelischen Landeskirchenamtes Bayern und des Katholischen Schulkommissariates Bayern